キュレター:Arthur Takehara

プロデューサー:地場 賢太郎

2014年 11月 10日(月) - 11月22日 (土)

15:00-20:00(会期中無休)

レセプション:11月 15日(土)18:30〜

※この展覧会は全3回シリーズの第一回目です。

会場: Art Lab Akiba

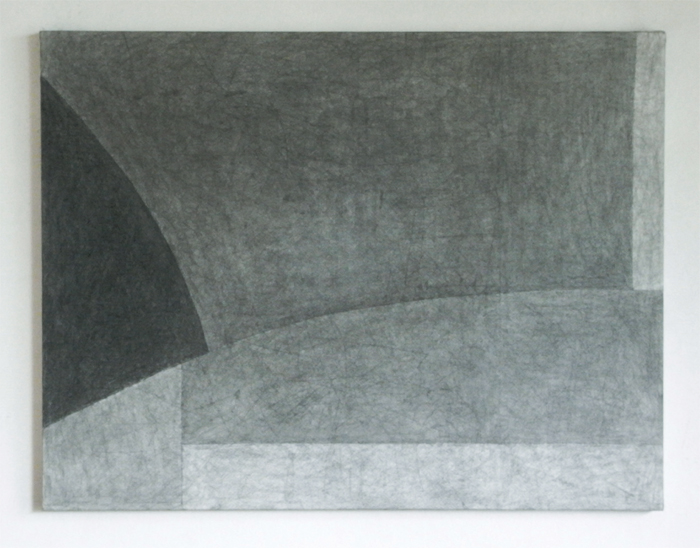

無題 2014

50 x 65cm charcoal on paper

砂粒は流れ続ける

物事をはっきりさせることを「白黒つける」という。ところが言葉による表現の外では、混じり合い、溶け合い、不可分な白と黒もある。

例えば、白い画面に一本の黒い線という組み合わせがあったとき、我々は白を「地」、黒を「図」として見る。しかし、内村のモノクローム作品は「地」と「図」の線引きが困難な、あるいはそうした二元論的分類そのものが無効の世界である。紙そのものの色を活かした(生かした)グラデーションをとってみれば、支持体と描画材という区別もない。

それと同時に、画面の中には均一で静的な「灰色」も存在しない。これらのことを言おうとして“反-二元論的モノクローム”という無責任な表現が浮かんだが、それでごまかすわけにいかないのが寄稿者という立場のつらい所だ。

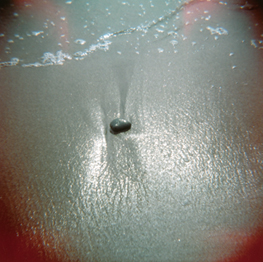

――連想から彼の作品に近付けるだろうか。例えば砂漠の表面にあらわれる風紋。砂は似たパターンを繰り返しながら微かな風にも表情を変え、二度と元に戻らない。内村の制作において、あるリズムの下に布や手指で運ばれる木炭の粒子は、「地」であると同時に「図」でもある砂粒に通じるものがある。だから「渚の風景学」という展覧会タイトルには、そうか、砂漠ではなく砂浜だったのか、と思う。

それから、絶えず新しい水がそこへ向かって落ち、波紋となって再び広がっていく滝壺。

塗り重ねても黒光りせず、ただ深みを増す木炭の濃いかげは見る者の視線を画面の奥へと引き込むが、作品全体は表面張力のような内から外へ向かう柔らかな緊張感を持っている。その張力はパネルの外の見えない“続き”をほのめかす。ここに並んでいるのはみな、もっと大きな景色の一部なのではないか?

そうして絵の中にひとつの焦点を定められないまま、紙の繊維間に木炭の粒子が入り込むミクロの光景と、滝壺の水の出入り、膨張し続ける宇宙のイメージがやってくる。何かを画定しようなどという意図とは遠く離れた白と黒。それが内村の作品を流動的に構成している。

Arthur Takehara

渚の風景学

昨年の冬、糞掃衣(ふんぞうえ)といわれる布を見ました。東南アジアの少数民族がつくり手であるというそれは、ぼろぼろになるまで使い古された小布を縫い合わせて作られた、一枚の大きな布でした。使い手から見放された布を集め、一つの布へと再び命を吹き込まれたその糞掃衣から、まっすぐな暮らしから生まれる強さと謙虚さが感じられました。

普通なら見向きされない存在、相手にされないような存在でも、じっくり観察し、少し見方を変えれば新しい価値が生まれるのではないか、そういった思いが制作の動機の一つにあります。今回の作品群はパネルに張った紙に木炭をつかって描いています。木炭は、デッサンや、油絵を描く際の下描きに使うことが多いとされますが、今回は描き出しから完成まで、一貫して木炭のみを描画材としています。

学生の時に出会った、民俗学者の岩田慶治の著作にも刺激を受け続けています。彼は「アニミズム」という考え方を生涯主張し続けました。それは、宗教がそれぞれの神をつくる以前の状態をいいます。「森羅万象がそれぞれの世界の主人公になって自分を語りだし、また、たがいにそれを聞くことのできる時が来るのを待っている。」と彼は言います。※

こういった、プリミティブともいえるものに影響され、今の作品はあります。しかし、造形的にプリミティブ(原始的)な志向でありたい、というよりは、画面上にあらわれたモノトーンのテクスチャーや、形の織りなすバランスそのものの吟味、といったものに力点は移りつつあります。

普段は日中の自然光での制作を心がけていますが、強く惹かれるのは、日没から夜へと向かう時間の、さまざまな知覚の変化です。見えるもの、描いている画面が曖昧になり、やがて暗闇とともに見えなくなるにつれて、外界に対する意識から、内界に対する意識へと移行する感じ。つまり、描かれているものから、描いている自分自身へとうつりゆく感じです。この時間こそが、作品と対峙している一番濃密なときだと感じています。

内村 航

ウイービング ドローイング (Weaving Drawing)

芸術表現の中で無意識の領域は速度の中に顕れるものと遅延した時間の中から徐々に顕れて来るものに大別することが出来る。絵画でのオートマティズム、ドリッピング、ポーリング、音楽でのインプロビゼーションは前者の方であろう。しかし私が内村航の作品について思うことは、もう一方の遅延した時間の中での無意識の表出である。

内村航は武蔵美在学中、学部を絵画からテキスタイルへ変更した。しかしそれは内村がファイン・アートから転身したということではない。むしろ普遍的な表現者を目指した故の熟考の末に出した結論であろう。染織において図案は予め準備されることが多いが、多くの工程と作業の反復が融合し、最後に作者の予想を超えたものが出現することがある。さらに染織は絵画や版画に比べ素材との近接が強く触覚感がより直接的である。しかし染織は長い制作のプロセスに耐えられる者だけに開かれている技法であり、生活と制作、また自分と他者、世界との関係が次第に一体となり、作家は生き方そのものを問い続ける場合が多い。また何よりも大地との繋がりを失うことがない。

今回の個展では技法として染でもなく織でもない一般にファイン・アートの領域と考えられているドローイングを内村は選択しているが、制作にあたり沢山のストロークを十分な時間をかけて紙の上に積み上げ下地(素地)を作り、辛抱強く向こう側から顕れて来るものを待ち、最後のストロークへ繋げている。そのストロークは自在で速度感に溢れていながら縦糸の中に織り込まれている横糸の様な実在感、必然性を獲得している様に見える。その理由について私はまだ十分には語ることが出来ない。今回の展覧会は全3回シリーズの最初のものである。全回を通した時にその秘密の一端がゆっくりと浮かび上がって来るかも知れない。

地場 賢太郎

アートラボアキバ Art Lab Akiba

www.art-lab.jp

urotankebachi@yahoo.co.jp

〒111-0053 台東区浅草橋4-5-2 片桐ビル1F

tel: 090-8031-4711